Геополитика и безопасность. - 2016. -№1. -С.70-79.

ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО КАК ВЫЗОВ

СОВРЕМЕННОМУ МИРОПОРЯДКУ

АРТЮХИН А. С.

1. Исламская геоцивилизация и концепция

исламского мирового порядка

В современном мировом геополитическом порядке всё более чётко прослеживается тенденция к активизации стран исламского мира. Исламская геоцивилизация охватывает собой около 1,5 млрд человек, проживающих более чем в 100 странах мира. В 28 странах ислам является государственной или официальной религией. Большинство мусульманского населения проживает в регионах Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии. Наиболее крупными проблемами современной исламской геоцивилизации выступают:

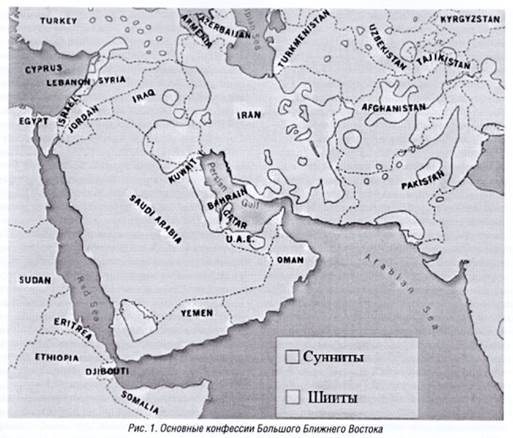

1. расколотость ислама на множество религиозных учений и направлений, ведущими из которых выступают суннизм и шиизм, находящихся в давнем историческом конфликте между собой (рис. 1);

2. отсутствие после распада Османской империи стержневого государства, способного осуществить объединение всей уммы, что также порождает геополитическую борьбу за лидерство.

На фоне целого ряда мировых процессов, которые 3б. Бжезинский назвал «глобальным политическим пробуждением», всё больше растёт недовольство политикой Запада в большинстве развивающихся стран, готовых взять реванш за колониальное прошлое. Особую опасность для США и мира, по его мнению, представляет возрастание «накала исламского радикализма и экстремизма» и в без того уязвимом и нестабильном регионе Ближнего Востока [1]. Неудовлетворённость однополярным миром во главе с США

Pax Americana - провоцирует в исламских странах идею построения собственной версии миропорядка - Pax Islamica. Политическая культура ислама несёт в себе идею универсализма, убеждённость в том, что духовно-нравственные постулаты ислама применимы для всего человечества. Миссия ислама - осуществить объединение всего мирового сообщества.

Ислам исходит из бинарной концепции мирового порядка — мир делится на две полярные части: «Дар аль-ислам» (дом ислама), тождественный царству мира («Дар-ас-Салам») и управляемый халифом, и «Дар аль-харб» (дом войны). К первому относятся исламские государства, которые следуют божьему пути установления мира, порядка и благополучия людей, олицетворяют собой добро, ко второму - государства «неверных» правителей, представляющие собой зло, противящиеся божественным установлениям. Оба царства находятся в состоянии вечной борьбы друг с другом. Стратегическая задача ислама состоит в том, чтобы расширять границы исламского мира, включая немусульманские народы в свои пределы либо добиваясь от них признания верховенства исламской власти. И только по достижении этой цели наступит всеобщий мир [2]. Отсюда одна из обязанностей правоверного мусульманина - всемерно расширять территорию исламского мира. Главный способ осуществления этой миссии - священная война - джихад. Но следует отметить, что [стр.70-71] в Коране, особенно в мединских сурах, война за веру может быть только оборонительной - ради защиты Аллаха и его путей и ни в коей мере не допускает для мусульман нападения первыми. Борьба за веру, согласно трактовке видного исламского правоведа Мухаммада ибн аль-Хасана аш-Шайбани (749-805) может принимать четыре основные формы:

1) «джихад сердца» (jihad bil qalb/nafs) - борьба с собственными дурными наклонностями;

2) «джихад языка» (jihad bil lisan) - «повеление достойного одобрения и запрещение достойного порицания»;

3) «джихад руки» (jihad bil yad) - принятие соответствующих мер наказания в отношении преступников и нарушителей норм нравственности;

4) «джихад меча» (jihad bis saif) - вооружённая борьба с неверными, павшему в которой уготовано вечное блаженство в раю.

Приверженцы умеренного ислама ставят «джихад сердца» на первое место, рассматривая «джихад меча» лишь как крайнюю меру, применимую только в оборонительных целях, для самозащиты от внешней угрозы. Радикальные исламисты, наоборот, главным считают «джихад меча». Большинство из них вообще не признают разделение джихада на какие-либо разновидности, считая его единым и сводя его исключительно к военным действиям против неверных - кафиров. Отказ от джихада рассматривается как отступление от ислама и ставит мусульманина на одну доску с неверными. Установка на джихад сегодня распространяется и в отношении светских прозападных политических режимов в регионе Ближнего Востока, изменивших, по мнению радикалов, делу ислама. Утрата земель, входящих в «Дар аль-ислам» категорически отвергается, так как означает отказ от распространения универсальной веры. Установление исламского порядка, несущего мир и справедливость, [стр.71-72] рассматривается как однонаправленный и необратимый процесс.

2. Геополитический регион Большого Ближнего Востока

Регион Большого Ближнего Востока (ББВ) занимает особое положение в мире. Уникальность этого региона связана с двумя группами обстоятельств:

2.1.Историко-культурные факторы. ББВ это родина трёх мировых религий (иудаизм, христианство, ислам) и древних великих цивилизаций и империй: египетская, хеттская, шумерская, ассирийская, вавилонская, персидская, византийская, арабская, османская. Это сделало данный регион важным центром исторического развития, цивилизационные импульсы из которого распространялись на сопредельные территории Европы, Центральной Азии и внутренней Африки.

2.2.Геостратегические факторы. ББВ расположен на границах трёх континентов: Европы, Азии и Африки, - что обусловливает постоянное геополитическое противоборство ведущих государств мира за влияние в этом регионе. До XVIII века большую часть этого региона контролировали Османская и Персидская империи. С XIX века территория ББВ оказалась разделена между Британской империей, Францией и Российской империей. К началу XX века независимость смогли сохранить только Турция, Иран, Афганистан и аравийский Неджд. Освободиться от колониальной зависимости от Запада страны региона смогли только к 70-м годам XX века. Но это не прекратило пограничных войн между государствами и сепаратистских устремлений, что превращает регион в постоянную «дугу нестабильности». Росту конфликтности способствует полиэтничный состав населения, среди которого преобладают арабы, турки, персы, евреи.

Геополитическая структура ББВ представлена следующим образом:

Арабский мир:

1. Магриб - страны Северной Африки: Марокко, Алжир, Тунис, Ливия (иногда сюда включают Мавританию);

2. Машрик - арабский Восток: Египет, Левант (Иордания, Сирия, Ливан и Палестина), Двуречье (Ирак), страны Аравийского полуострова (Саудовская Аравия, Йемен, Оман, ОАЭ, Катар, Бахрейн, Кувейт);

3. Судан и страны Африканского Рога (Эритрея, Джибути, Сомали);

Неарабский мир: Средний Восток (Иран, Пакистан, Афганистан), Турция, Кипр и Израиль.

Неисламскими странами в этом регионе являются лишь Кипр и Израиль, поэтому именно исламское вероучение и мировоззрение определяют облик ББВ. Образование геополитических коалиций в регионе ББВ принимает ярко выраженный религиозный характер. Обозначилось противостояние: суннитский блок, включающий Саудовскую Аравию, монархии Персидского залива, а также в некоторой степени тяготеющие к нему Египет и Турция, и шиитский блок во главе с Ираном и его союзниками - режим Башара Асада в Сирии, режим Нури аль-Малики в Ираке, ополченцы «Хезболлы» в Ливане, движение ХАМАС в секторе Газа, шиитская оппозиция в Бахрейне. События «арабской весны» 2011 г. запустили на Ближнем Востоке процессы распада прежней государственности, унаследованной от колониального прошлого, и попытки построения исламской модели государства. Разрушение прежней системы государственного управления сопровождается возникновением на территории ББВ очагов хаоса, терроризма, подрывной деятельности. Зоны, не подконтрольные официальным правительствам, существует сейчас в Египте, Ливии, Йемене, Ливане, Сирии, Ираке, Афганистане, Пакистане, Судане, Сомали. Эти территории фактически выпадают из привычной системы международных отношений. На ББВ с некоторой долей условности сложились два военно-политических и экономических альянса: Турция - Катар и Египет - Саудовская Аравия.

3. Исламское государство:особенности становления

Установление исламского мирового порядка предполагает практическую реализацию исламской модели государства, а для преодоления внешнего сопротивления допускается применение средств, выходящих за рамки национального и международного права, включая методы физического и политического насилия, выражающиеся в джихадизме, ведении открытых боевых действий, партизанской войне, терроризме. Исламское государство, построенное на «вечных и справедливых» законах Корана, ведёт к торжеству «исламской социальной справедливости» [3]. Единственным путём построения такого государства радикальные исламисты считают вооружённый джихад. Первая попытка создать исламское государство фундаменталистского типа была предпринята в Вазиристане – регионе [стр.72-73] на северо-западе Пакистана, граничащем с Афганистаном и входящим в так называемую «зону пуштунских племён», почти не контролируемую центральными пакистанскими властями. Исламское государство Вазиристан провозгласило свою независимость 14 февраля 2006 г. за счёт усилий пакистанских талибов и остатков афганского движения «Талибан», которое потеряло власть в Кабуле и отступило в Вазиристан в результате контртеррористической операции НАТО «Несокрушимая свобода», начавшейся после терактов 11 сентября 2001 г. Вазиристан так и не был официально признан ни одной страной мира. В 2007-2009 годах пакистанская армия провела ряд войсковых операций против талибов, в результате была освобождена территория Южного Вазиристана, но полностью государство до сих пор не уничтожено. Талибы-исламисты продолжают удерживать власть над несколькими районами Северного Вазиристана и контролируют в той или иной степени до 70% территории Афганистана.

Гораздо более серьёзную угрозу существующему миропорядку представляет Исламское государство (ИГ), захватившее значительную часть территории Ирака и Сирии. Большинство стран признали сегодня ИГ международной исламистской суннитской террористической организацией, деятельность которой на территории этих стран запрещена, включая и Россию (по решению Верховного Суда РФ от 29 октября 2014 г. № АКПИ 14-1424С, вступило в силу с 13 февраля 2015 г.). В реальности ИГ выходит за рамки просто организации, а имеет некоторые признаки государственности:

1) удержание постоянного контроля над значительной частью территории Ирака (1/3), Сирии (1/4), Ливана, Ливии, оценивающейся величиной от 40 до 90 тыс. кв. км;

2) наличие боеспособной армии - общая численность бойцов составляет от 30 до 60 тыс. чел., при общей численности населения на подконтрольной территории - до 8 млн чел.;

3) наличие широкого спектра обычных вооружений: снайперские винтовки, тяжёлые пулемёты, миномёты, гранатомёты, противотанковые орудия, танки, армейские вездеходы, переносные ракетно-зенитные комплексы, самолёты МиГ-21 бывшей иракской армии;

4) развитая военная инфраструктура и линии связи;

5) стабильные источники финансирования, прежде всего за счёт контрабандных поставок нефти (доход: 1-4 млн долл. ежедневно);

6) формирование военно-административных управленческих структур (военный совет, совет разведки, правовой совет, административный совет, хозяйственный совет, управление общественной информацией и др.);

7) наличие атрибутов государственности: флаг, официальный язык (арабский), государственная религия (ислам суннитского толка), денежная единица (золотой динар, похожий на монеты халифа VII века Абд аль-Малика).

ИГ официально никем в мире не признано, его границы неустойчивы, поэтому его нельзя рассматривать в качестве полноценного государства. Политические эксперты и аналитики определяют ИГ как «псевдогосударство», «альтернативное государство», «революционное государство».

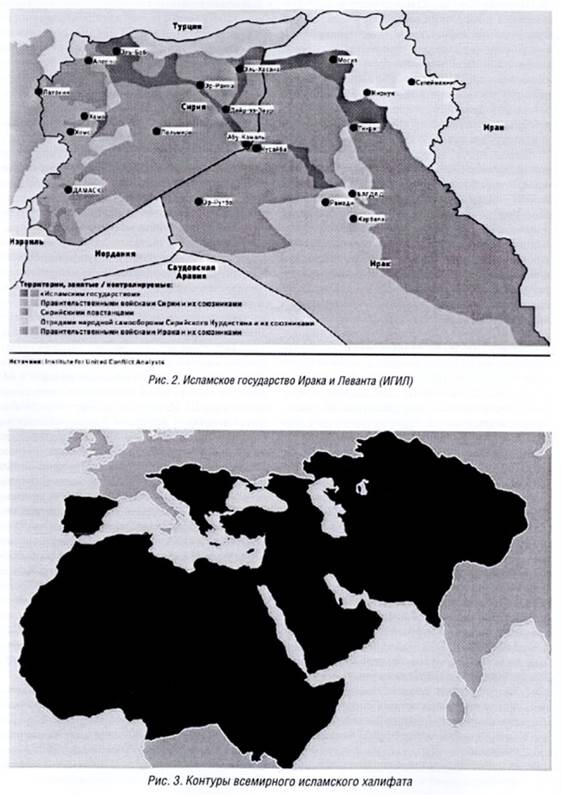

Исламское государство Ирак (таково первоначальное название государства) было образовано 15 октября 2006 г. в результате объединения ряда джихадистских группировок по итогам совещания моджахедов. Инициатором создания ИГ стал иракское отделение «Аль-Каиды» во главе с Абу Мусабом аз-Заркави. В первые годы существования основу ИГ Ирак составило всего несколько тысяч человек, в основном бывших офицеров и солдат из армии Саддама Хусейна, недовольных американским военным вмешательством в Ираке. Под влиянием событий «арабской весны» 2011 г. в Сирии начались выступления с целью свержения правящего режима Башара Асада, которые к 2013 г. переросли в полномасштабную гражданскую войну. Воспользовавшись возникшим хаосом, ИГ захватила территорию на северо-востоке Сирии, создав там свою оперативную базу. В связи с расширением границ 9 апреля 2013 г. оно было переименовано в Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ). 29 июня 2014 г. было провозглашено независимое Исламское государство в форме халифата. Официально теперь государство стало называться ИГ, так как конечной целью является построение всемирного халифата, объединяющего всех мусульман (рис. 2).

Главная геополитическая цель ИГ - создание суннитского халифата на территориях Ирака, Сирии, Иордании, Ливана, Палестины, Израиля, Турции и Египта. Долгосрочная цель - включение в границы халифата, помимо всего ББВ, Закавказья, Центральной Азии, Центральной Африки, Испании, Юго-Восточной Европы (рис. 3). [стр.73-74] [стр.74-75]

Идея создания всемирного исламского халифата не является лишь декларируемой целью; лидеры разрабатывают конкретные этапы и сроки её практического воплощения в жизнь. В этой связи интерес представляет один любопытный документ, обнародованный ещё в 2006 г. главой ячейки Аль-Каиды в Ираке и инициатором создания ИГ Абу Мусабом аз-Заркави под названием «Семь шагов к исламскому халифату», в котором устанавливаются следующие стадии достижения поставленной цели:

1) 11 сентября 2001 г. - май 2003 г. (когда пал Багдад) - «пробуждение» исламского мира;

2) 2003-2006 годы («открыть глаза») - сплочение мусульманской общины всего мира против Запада;

3) 2007-2010 годы («мы поднимаемся») - активное ведение джихада на всём Ближнем Востоке.

4) 2010-2013 годы - свержение прозападных режимов в арабских странах, укрепление позиций Аль-Каиды в исламском мире;

5) 2013-2016 годы - провозглашение исламского халифата и установление нового мирового порядка;

6) 2016-2019 годы - тотальная конфронтация между правоверными и неверными;

7) 2020 г. - окончательная победа ислама над западным христианским миром [4].

Несмотря на кажущуюся утопичность этого плана, как мы видим, он успешно реализуется, причём с соблюдением указанных в нём сроков. Не случайно, что девиз ИГ - «продолжительное и расширяющееся».

4. Салафизм как идеология Исламского государства

Идеологической основой религиозно-политического мировоззрения ИГ является салафизм (араб, «салаф» - «предшествие», «предки») - одно из радикальных направлений в суннитском фундаментализме. Салафиты выступают за возрождение первоначальной чистоты ислама, идеализируют общественно-политическую систему времён пророка и первых четырёх праведных халифов. Они являются противниками любых нововведений в религии, стремятся очистить ислам от различных этнических, культурных и политических наслоений, особенно тех, которые проникают с Запада, искажают веру и раскалывают мусульман. Те, кто отступают от строгих норм ислама, провозглашаются неверными (кафирами), с которыми следует вести беспощадную борьбу. Ключевыми положениями салафизма являются такфир и джихад. Такфир означает признание неверными всех тех, кто не приемлет фундаменталистскую интерпретацию ислама. Теория джихада занимает ключевое место в учении салафизма. Отказ от джихада в салафитской пропаганде рассматривается как отступление от ислама и ставит мусульманина на одну доску с неверными. Джихадистский салафизм как идеология ИГ представляет собой политико-религиозное учение, которое призывает к неукоснительному следованию шариатским нормам на территориях с мусульманским населением и стиранию установленных западными державами государственных границ ради возрождения исламского халифата. ИГ широко использует информационную пропаганду для распространения идеологии салафистского джихадизма. Пропагандистская структура ИГ включает в себя:

1) Фонд медиапродукции «Аль-Фуркан» («Различение добра и зла») создан в Ираке в октябре 2006 г. В мае 2014 г. была выпущена серия видеоматериалов «Звон мечей» о джихадизме и борьбе с иракскими военными.

2) Медиацентр «Аль-Хайят» («Жизнь») в сентябре 2014 г. выложил в Интернет англоязычный фильм «Пламя войны», содержащий ряд угроз в адрес США.

3) Радио «Аль-Баян» («Вести»).

4) Интернет-журнал «Дабик».

Активное использование Интернета и социальных сетей позволяет легко распространять видеоматериалы на широкие аудитории, а комментарии на форумах и твиттере придают им дополнительную популярность. ИГ активно осуществляет производство снафф-фильмов, в которых показываются реальные пытки или казни людей: сирийских и иракских военных, предателей, иностранных граждан. В качестве устрашения зрителей показываются сцены с обезглавливанием, сжиганием заживо, сбрасыванием с крыш домов, забиванием камнями, утоплением. В качестве палачей довольно часто используются несовершеннолетние. Если на Западе сцены с казнями и отрезанием голов воспринимается как варварская жестокость, то подконтрольному ИГ населению внушается мысль о восстановлении закона и порядка на основе норм шариата среди царящего вокруг хаоса. Ведь порядок восстановить можно лишь жёсткими методами. Зверства призваны запугать врагов и подавить несогласных. ИГ использует интернет для [стр.75-76] информирования о стратегических задачах организации. Большой отклик в мире получила видеозапись проповеди халифа Абу Бакра аль-Багдади в Мосуле 4 июля 2014 г., в которой он обратился к мусульманам с требованием подчиниться его власти и встать под знамёна джихада. После терактов в Париже в начале 2015 г. было записано видео «Послание Франции» с призывом начать джихад в Европе. На многочисленных исламистских сайтах размещаются практические советы и рекомендацию по ведению войны и использованию всевозможного оружия: «Энциклопедия джихада», «Большая энциклопедия оружия», «Энциклопедия военной подготовки». В видеороликах показывается, например, как въехать на автомобиле в толпу народа, как собрать и разобрать автомат и др. Социальные сети (особенно фейсбук) активно используются для сбора средств на осуществление джихада и информационных атак на сознание людей. Человек, подпавший под влияние радикальных идей, ещё больше утверждается в них с помощью социальных сетей. Нерешённость социальных и демографических проблем на Ближнем Востоке создаёт благоприятные условия для успешности пропаганды ИГ.

5. Стратегия борьбы с Исламским государством

Поначалу главенствующую роль в борьбе с ИГ взяли на себя США; её стратегию изложил президент Б. Обама в 2014 г. в выступлении, посвящённом очередной годовщине терактов 11 сентября 2001 г. Предполагалось:

1) создание широкой международной коалиции из государств Ближнего Востока и внерегиональных игроков;

2) нанесение систематических ударов с воздуха для поддержки наземных операций «сил, воюющих против этих террористов на месте событий»;

3) лишение боевиков финансовой подпитки и оказание гуманитарной помощи беженцам.

Б. Обама категорически отверг возможность участия в войне с ИГ американских сухопутных сил. Он также выступил против предложения властей Сирии об антитеррористическом сотрудничестве, заявив, что продолжит оказывать помощь сирийской оппозиции, и повторил требование об отстранении Б. Асада от власти. Международная коалиция по борьбе с ИГ была сформирована 15 сентября 2014 г. на встрече представителей около 30 государств в Париже. Круг приглашённых не ограничивался странами Запада и их ближневосточными партнёрами и включал также Россию и Китай. Правовой базой, сближавшей позиции сторон, стала резолюция СБ ООН №2170 от 15 августа 2014 г., принятая по инициативе США и нацеленная на противодействие финансированию террористических группировок ИГ и «Джабхат ан-Нусра» и притоку добровольцев. В заключительном коммюнике Парижской встречи Сирия не упоминалась, что, по-видимому, отражало наличие консенсуса среди участников только в отношении Ирака. В случае с Сирией Россия и Китай настаивали на участии Б. Асада в антитеррористической кампании. Несмотря на ограниченный успех, иностранное вмешательство в Сирии, как и ожидалось, не смогло подорвать военную мощь «халифата». Последний сохранил свой наступательный потенциал, продолжал завоёвывать симпатии среди радикальных мусульман по всему миру и не испытывал недостатка в добровольцах и финансах.

12 февраля 2015 г. Совет Безопасности ООН принял резолюцию №2199 по пресечению финансирования террористических организаций за счёт ведущейся ими нелегальной торговли нефтью и нефтепродуктами с территории Сирии и Ирака. Внесённая Россией резолюция была нацелена на подрыв финансовой базы ИГ, захватившего районы нефтедобычи в Ираке и Сирии, а также занимавшегося контрабандой драгоценных металлов и культурных ценностей.

Следует признать, что предпринятые коалицией во главе с США антитеррористические операции и военные действия не позволили одержать решительную победу. Попытка уничтожить ИГ только военной силой неэффективна, она создаст у исламистов ореол мучеников, что увеличит число их приверженцев. Наилучшей стратегией борьбы с ИГ, по мнению американского эксперта, профессора мировой политики Гарвардского университета Стивена Уолта, является «терпеливое сдерживание», рассчитывая на то, что со временем это движение может распасться из-за собственных проблем и внутреннего раскола [5]. Г. Киссинджер считает, что США должны отказаться от одностороннего военного вмешательства в сирийский кризис, но и избежать соблазна «предоставить событиям идти своим чередом», поэтому наиболее разумный выход для противодействия исламистской террористической угрозе «требует согласованных действий всех заинтересованных сторон и выработки приемлемого для всех определения, по крайней мере, регионального порядка» [6]. [стр.76-77]

6. Угроза для России со стороны Исламского государства

Наиболее уязвимым для пропаганды исламизма регионом России является Северный Кавказ, где компактно проживают народы, придерживающиеся мусульманского вероисповедания и имеющие давние исторические связи с Сирией. Новый фронт джихада вызвал приток радикально настроенной мусульманской молодёжи на Северный Кавказ. Ещё во время событий «арабской весны» 2011 г. большое число дагестанцев, вайнахов и других кавказцев направились в Сирию, в основном в качестве студентов, и оказались в рядах оппозиции режиму Б. Асада, а некоторые приехали специально для участия в боевых действиях как на стороне ИГ, так и на стороне «Ан-Нусры». Этот отток радикалов с Кавказа в Сирию был связан с некоторым разочарованием из-за отсутствия в последнее десятилетие каких-либо существенных успехов в деле построения «Имарата Кавказ», что косвенно признал и его лидер Али Абу Мухаммад Кебеков. Это привело к некоторому спаду джихадистской активности в Дагестане, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

Сторонников ИГ на Северном Кавказе пока не так много. Хотя есть информация о том, что ряд амиров дагестанского вилайята Имарата Кавказ (Абу Тахир Кадари, Арсанали Камбулатов) принесли присягу халифу А. Б. аль-Багдади, но большинство амиров пока выступают жёстко против притязаний ИГ на Кавказ. В самом ИГ тоже не скрывают заинтересованность в усилении своих позиций в регионе Северного Кавказа. Число рекрутов с Кавказа в боевых подразделениях ИГ насчитывается до 1000 человек. В основном это чеченцы, кистинцы из грузинского Панкиси, дагестанцы, азербайджанцы. Деятельность кавказского крыла ИГ координирует панкисский чеченец Умар Шишани, который рассылает своих эмиссаров по всему Северному Кавказу. Информационную поддержку связи Имарата Кавказ и ИГ в джихадистских интернет-сайтах осуществляет некий Абу Баруд. Пропагандисты ИГ тщательно отслеживают события, происходящие на Северном Кавказе, и используют их для распространения исламистской идеологии. В частности, большой резонанс вызвало задержание в Дагестане в октябре 2014 г. салафистского проповедника Надира Абу Халида. ИГ привлекает к себе кавказцев своим успешным брендом и возможностью получать стабильное финансирование для джихадистской деятельности. Кавказцы также нужны ИГ в качестве кадрового боевого ресурса и дополнительного рычага воздействия на региональную геополитику. В краткосрочной перспективе деятельность ИГ приносит России вроде бы определённые выгоды:

1) отток радикалов с Северного Кавказа в Ирак и Сирию, что ослабляет позиции местных исламистских структур и облегчает задачи по контртеррористической деятельности на Юге России;

2) создание предпосылок для улучшения отношений с Западом из-за осознания необходимости координации усилий по борьбе с террористической угрозой (разногласия по украинскому кризису, режиму санкций отходят на второй план).

Но в долгосрочном плане дальнейшее укрепление позиций ИГ в регионе ББВ создаёт масштабные угрозы национальной безопасности РФ. Надежды на то, что ИГ в ближайшее время превратится в нормальное государство, с которым можно вести переговоры и заключать взаимно обязательные соглашения, не оправдались. Обеспечить надёжную защиту южных границ и не допустить радикализации Кавказа при сохранении соседства с ИГ остается трудноразрешимой задачей. Основные направления российской внешней политики для стабилизации ситуации в Ираке и Сирии и противодействия ИГ:

1) способствовать равномерному представительству суннитов и шиитов в органах власти Ирака, не допустить распада иракского государства;

2) укреплять и расширять сотрудничество с кругами умеренных исламистов, которые разочарованы в политике Запада, чтобы не допустить их перехода на сторону ИГ и восстановить своё влияние в регионе ББВ;

3) содействовать реальному политическому урегулированию и мирному процессу в Сирии через дальнейшую реализацию договорённостей в формате «Женева-2» (вторая международная конференция по урегулированию сирийского кризиса состоялась в Женеве в январе - феврале 2014 г.) и «Женева-3» (январь - февраль 2016 г.).

Цель женевских переговоров - формирование переходного правительства из представителей нынешних властей и оппозиции для достижения стабильности и примирения в Сирии. Сирийский национальный совет и ряд считавшихся Западом «умеренными» исламистских группировок [стр.77-78] Исламского фронта отказались от участия в этой конференции. Единственным результатом Женевы-2 стало соглашение об эвакуации гражданского населения из охваченного боями Хомса и отправке туда гуманитарной помощи. В результате третьего раунда женевских переговоров удалось заключить соглашение о прекращении огня, вступившее в силу с 27 февраля 2016 г.

Несмотря на очевидность угрозы, исходящей от ИГ, тем не менее, между США и их союзниками, с одной стороны, и Россией, а также Ираном и Ираком, с другой, остаются серьёзные противоречия по вопросу о дальнейшем решении сирийской проблемы. Разногласия в очередной раз проявились в сентябре - октябре 2015 г. В течение августа и сентября Россия сформировала на территории Сирии значительную авиационную группировку и перебросила сухопутные части, предназначенные для прикрытия мест базирования российских ВВС. Действия Москвы прояснил президент В. В. Путин в своем выступлении на ежегодной Генеральной Ассамблее ООН 28 сентября 2015 г. Он отметил, что Б. Асад мужественно борется с терроризмом, а его армия - единственная реальная сила в Сирии, противостоящая ИГ. Путин подтвердил, что Москва «не готова к ситуации, чтобы Сирия пошла по пути Ливии и Ирака, поэтому следует делать всё, чтобы поддержать законные власти этой страны». Основной задачей в Сирии Путин назвал конституционную реформу. По мнению российского лидера, несмотря на то, что президент САР Б. Асад «совершил немало ошибок в ходе развития конфликта в Сирии, кризис приобрел такой масштаб не по его вине». «Большую роль в развитии данной ситуации сыграла поддержка извне. Асад борется с теми, кто пришёл в его страну с оружием!» [7].

Российский глава предложил объединить международные усилия, создав широкую коалицию по борьбе с джихадистами наподобие антигитлеровской. Инициатива не вызвала явно положительного отклика со стороны Запада, хотя и резкой критики, сравнимой с конфронтацией по украинскому вопросу, тоже не последовало. 30 сентября В. В. Путин получил от Совета Федерации мандат на ведение боевых действий за пределами России, после чего как с территории Сирии, так и из акватории Каспийского моря по боевикам начали наноситься воздушные удары. Авиаудары коалиции по позициям ИГ имеют исключительно тактическое значение, позволяя сдерживать джихадистов и откладывать решение сирийской проблемы. Российское военное вмешательство, как ещё один инструмент политики Москвы по сирийскому вопросу, несомненно укрепило положение Б. Асада и, возможно, заставит оппозицию задуматься о компромиссе с ним. Иначе она рискует и дальше терять влияние. Не исключено, что за счёт помощи со стороны стран Персидского залива, Турции и Иордании ССА удастся добиться некоторых успехов на поле боя, но это не снимает вопроса о её сплочённости, лояльности иностранным спонсорам и способности стабилизировать обстановку в стране в целом.

Несмотря на открытое вмешательство России, говорить о коренном переломе в сирийском конфликте рано, так как одних ударов ВВС РФ с воздуха недостаточно, а власти Сирии располагают ограниченными ресурсами для проведения масштабной наземной операции. Участие в ней иранских сил остаётся под вопросом, использование российских наземных частей не предусматривается, хотя и не исключены отдельные боестолкновения при попытках джихадистов атаковать места дислокации российских частей. Даже в случае освобождения наиболее густонаселённых западных районов Сирии, на восстановление контроля над остальной частью страны уйдут годы. Принимая во внимание проблемы в борьбе с ИГ в Ираке, не стоит исключать, что джихадисты ещё долго будут оставаться значимым игроком в сирийском конфликте.

7. Перспективы Исламского государства

Итак, авиаудары международной коалиции не смогут привести к полному уничтожению ИГ. На полномасштабную наземную операцию, учитывая печальный опыт иракской войны, Запад вряд ли решится. Бомбардировки часто приводят к массовым жертвам среди гражданского населения. К тому же, иностранное давление в глазах многих иракцев и сирийцев делает ИГ меньшим злом. Неисламистская оппозиция слишком слаба, цели умеренных курдов не идут дальше получения автономии на севере страны. Таким образом, ИГ следует признать долгосрочным и серьёзным элементом геополитического ландшафта в регионе ББВ. Разгром ИГ возможен только при урегулировании глубинных противоречий внутри Ирака и Сирии, что невозможно без достижения соглашения между ключевыми претендентами на лидерство в регионе - Турцией, Саудовской Аравией, Катаром и Ираном.

Помимо геополитического вызова миропорядку, [стр.78-79] ИГ несёт в себе значительно ещё более серьёзный религиозно-мировоззренческий вызов самой исламской цивилизации. Какая тенденция победит в исламском сообществе - на гиперрадикализацию и войну или на умеренность и мир? Продолжающаяся уже несколько десятилетий нестабильность в регионе ББВ привела к тому, что уже несколько поколений выросли в условиях бесконечного беспредела войн, диктатуры, нищеты, угнетения и коррупции. Всё это создаёт весьма печальные предпосылки для поиска предельно простых обоснований такого положения в виде поиска врага. И тогда мрачный сценарий глобальной межцивилизационной войны, спрогнозированной американским политологом Хантингтоном к 2020 г., может стать реальностью. Альтернативой этому выступает возврат к гуманистическому потенциалу ислама, отказ от террористических методов борьбы и нахождение новых возможностей развития исламского мира на неконфронтационной основе.

PS. Когда номер находился в печати, пришло сообщение о том, что В. Путин принял решение вывести с 15 марта основную группировку ВКС России из Сирии. По заявлению министра обороны России С. Шойгу, всего за время операции российская авиация совершила более 9000 боевых вылетов, при поддержке которых войска президента Сирии Башара Асада освободили 400 населенных пунктов и территорию площадью, превышающей 10 000 кв. км. На повестке дня теперь - активизация участия России в организации мирного процесса урегулирования в Сирии (Ред.).

Примечания

1. Бжезинский З. Стратегический взгляд: Америка и глобальный кризис. - М.: Астрель, 2012. С. 148-149.

2. Киссинджер Г. Мировой порядок. - М.: ACT, 2015. С.136-137.

3. Долгов Б. В. Демократия и исламизм в арабских странах (Алжир, Тунис, Египет) // Полития. 2007. № 4. С. 124.

4. Кургинян С. Е. Карикатуры. Новый поворот исламской темы и его значение для современной политики // Россия XXI. 2006. № 2. С. 29.

5. Уолт С. ИГИЛ как революционное государство // Россия в глобальной политике. Т. 13. 2015. № 6.

6. Киссинджер Г. Мировой порядок. - М.: ACT, 2015. С. 192.

7. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/trips/50395 (дата обращения: 31.01.2016 г.).